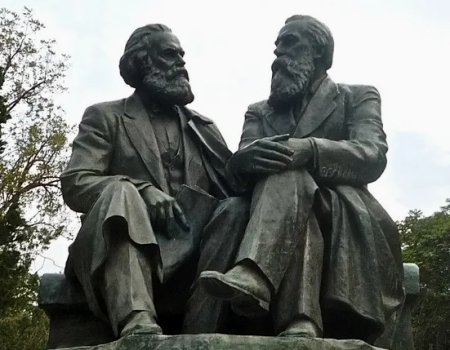

Marx Engels aktuell

Viele sagen, Marx und Engels – geboren zum Beginn des 19. Jahrhunderts – wären nicht mehr aktuell, weil die Zeiten eben heute ganz andere sein. Sie irren. Natürlich kannten beide noch keine Computer und hätten gestaunt über die Erfolge der Raumfahrt. Das, was sie schrieben, ist aber nicht nur wegen ihrer Methode, alles kritisch zu hinterfragen, von bleibendem Wert. Viele ihrer Äußerungen helfen uns heute Lebenden, die moderne Welt besser zu verstehen. Dem soll diese kleine Serie „Marx und Engels aktuell“ dienen. In ihr spiegelt eines unserer Mitglieder einmal im Monat aktuelle Ereignisse an Aussagen der beiden Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus.Methodische Hilfen zur Analyse der Entwicklungen in den USA

Nein, auch wenn es anmutet, als sei es wie für heute geschrieben – das ist es nicht, was in der Wiener Presse vom 25. Oktober 1861 unter der Überschrift „Der nordamerikanische Bürgerkrieg“ aus der Feder von Karl Marx erschien und aus dessen erster Absatz hier zitiert sei: „Seit Monaten wiederholt die tonangebende Londoner Presse, Wochen- und Tagesblätter, dieselbe Litanei über den Amerikanischen Bürgerkrieg. … Sie schreibt in der Tat fortwährend zwei Artikel: Einen Artikel, worin sie den Norden angreift, und einen anderen Artikel, worin sie ihre Angriffe auf den Norden entschuldigt.“[1]

Analog dazu könnte in der Tat das, was von „tonangebenden“ deutschen Medien über uns ausgegossen wird, als eine Litanei bezeichnet werden, bei der sie in öder Weise mit dem einen Artikel darauf hinweisen, dass sich Deutschland angesichts des jetzigen US-Präsidenten auf die USA nicht mehr stützen dürfe und sie sich in dem nächsten dafür entschuldigen und darauf hinweisen, trotzdem sei dieses Land der wichtigste Verbündete, den der freie Westen habe.

Engels zu historischen Situationen, in denen Gefahren und Fortschritt eng beieinander liegen

In seinen letzten Lebensjahren war Friedrich Engels von geradezu funkensprühenden Optimismus erfüllt – und gleichzeitig in Sorge vor kriegerischen Zuspitzungen und heftigsten Angriffen der Herrschenden auf die von Jahr zu Jahr mehr erstarkende deutsche Sozialdemokratie, in der sich die politischen Positionen von Karl Marx und ihm weitgehend durchgesetzt hatten. Die Jahre 1890 bis 1895[1] waren Jahre des raschen Anwachsens der sich damals herausbildenden, ihre jeweiligen nationalen Märkte beherrschenden Monopole, des ungestümen Wettlaufs der ihnen dienenden großen kapitalistischen Staaten um Kolonien und folglich einer enormen Verschärfung außenpolitischer Konflikte zwischen diesen Staaten. Infolge des wilden Kampfes um einen „Platz an der Sonne“, wie es der spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow 1897 formuliert hatte, wuchsen die Militärausgaben. Die Lebenslage vieler Arbeiterinnen und Arbeiter sowie bäuerlicher und handwerklicher Familien verschlechterte sich nach einigen Jahren der Besserung trotz der damaligen Entwicklung der Produktivkräfte spürbar. Nach – zumindest bezogen auf England, Deutschland und Frankreich – eher ruhigen Jahren der kapitalistischen Entwicklung steuerte so alles auf eine Verschärfung der Lage zu.

Weiterlesen: „… alles überströmende Springflut des Sozialismus...“

Friedrich Engels und der historische Optimismus

Auf Einladung der „Marx Memorial Library“ in London und der „Working Class Movement Library“ in Manchester hat der Autor dieses Textes am Samstag, den 29. November 2025 per Zoom einen Vortrag zum Thema „Engels and Historical Optimism“ gehalten, der auf den Websites der beiden Institutionen demnächst auch online verfügbar sein sollte.

Der nachfolgende Text beruht auf der ins Deutsche rückübersetzten Fassung dieses Vortrags.

Ich soll über „Optimismus“ sprechen. Das scheint angesichts unserer gegenwärtigen Lage ein bisschen verrückt, oder? Schauen wir nach Deutschland: Seit 1989 ist die an Karl Marx und Friedrich Engels orientierte Linke – zumindest von außen betrachtet – eine geschlagene und politisch an die Wand geklatschte Bewegung. Ihre nach wie vor stärkste Organisation, die „Deutsche Kommunistische Partei“ (DKP) zählt kaum 3000 Mitglieder und ihre Zeitung, die wöchentliche erscheinende „Unsere Zeit“ hat eine Auflage von durchschnittlich rund 5000 Exemplaren – in einem Volk von 85 Millionen Menschen. Das scheint wie ein Tropfen im Ozean.

Ich nehme an, die Situation in Großbritannien ist ähnlich.

Woher sollen wir angesichts dessen unseren Optimismus nehmen?

Marx, Engels, die Sozialistengesetze und der heute drohende Staatsumbau

Geschichte wiederholt sich nicht. Das gilt für die Machtübertragung an die NSDAP im Januar 1933 wie für der Sieg der faschistischen italienischen Bewegung in den 1920er Jahren – und natürlich genauso für die Welle von Unterdrückung, die der deutsche Reichskanzler Bismarck im vorletzten Jahrhundert gegen die deutsche Sozialdemokratie in Gang setzte.

Die Heranziehung historischer Ereignisse ist dennoch nützlich. Sie darf nur nicht dazu verführen, alle aktuellen Verschärfungen der politischen Lage zu verbiegen, auch wenn es nach den faschistischen Verbrechen der Jahre 1933 bis 1945 verständlich ist, dass der Begriff „Faschismus“ schnell auf politische Bewegungen geklebt wird, die bekämpft werden müssen.

Vor den letzten Bundestagswahlen ist es dem damaligen Regierungslager gelungen, Millionen Menschen auf die Straße zu mobilisieren, um die vermeintlich von der AfD ausgehende faschistische Gefahr abzuwehren. Das war dieselbe Regierung, deren „Verteidigungsminister“ – der sich vielleicht in US-amerikanischer Gefolgschaft auch bald Kriegsminister nennt – dazu aufrief, in fünf Jahren „kriegsfähig“ zu werden. Das war die Regierung, die – wie die jetzige – die Unterstützung des völkermordenden Staates Israel zu deutschen Staatsräson erklärte. Antifaschismus wurde und wird so zu einem Vorhang, hinter dem Kriege vorbereitet werden und ein Völkermord gerechtfertigt wird. Wie konnte es dazu kommen?

Funktionen des Faschismus

Terrorregime, Spaltpilz und Blitzableiter

Friedrich Engels hat 1880 über »Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft« geschrieben. Die Begrenztheit des vormarxistischen Sozialismus, in der auch die Hilflosigkeit dieser Ansätze begründet liegt, bringt Engels in einem Satz auf den Punkt: „Der bisherige Sozialismus kritisierte zwar die bestehende kapitalistische Produktionsweise und ihre Folgen, konnte sie aber nicht erklären, also auch nicht mit ihr fertig werden; er konnte sie nur einfach als schlecht verwerfen.“ [1] Da sich Marx und Engels nicht damit begnügen wollten, die elende Wirklichkeit des Kapitalismus zu beschreiben, sondern wirksam sein wollten und mit der Überwindung dieses Gesellschaftssystems die Änderung der schlechten Wirklichkeit anstrebten, haben sie sich um das Verständnis der inneren Triebkräfte dieses Systems bemüht. In seinem Werk »Das Kapital« hat Marx den Kapitalismus als historisch entstanden und historisch vergehend erklärt, indem er den inneren Widerspruch von gesellschaftlicher Produktion und privater Form der Aneignung der Produkte aufdeckte. Und das Wissen um diesen Widerspruch lässt KommunistInnen verstehen, wo der Hebel anzusetzen ist, um mit diesem System auch „fertig werden“ zu können.

Weiterlesen: ... die kapitalistische Produktionsweise und ihre Folgen... erklären...

Marx und Engels zu Untergangsformen überlebter Gesellschaftsformationen

Voller Optimismus über den bevorstehenden Sieg des Proletariats haben sich Karl Marx und Friedrich Engels recht wenig mit der Frage befasst, wie sich Gesellschaften entwickeln, die sich historisch überlebt haben, aber nicht in der Lage sind, die notwendigen grundlegenden Veränderungen durchzuführen, um eine höhere Stufe der Produktivität und menschlichen Kultur zu erklimmen.

Weiterlesen: „… Versumpfung einer untergehenden Zivilisation...“

Friedrich Engels zu Traditionslinien deutscher Außenpolitik

Das 1848er Jahr war erfüllt von revolutionären Hoffnungen in großen Teilen Europas und reaktionärer Entschlossenheit, jede Erhebung des Volkes mit brutaler Waffengewalt niederzuschlagen. Auf die Hoffnungen des März folgte die blutige Niederschlagung des Pariser Juni-Aufstandes. Über Deutschland hinaus waren die Herrschenden dieses damals noch nicht geeinigten Landes in ganz Europa bis hin nach Nordamerika an fast allen Feldzügen gegen die um Demokratie und Freiheit kämpfenden Völkern beteiligt. Erst der Sieg der Antihitlerkoalition und die Stärke der Sowjetunion haben diese damaligen Kontinuitätslinien deutscher Außenpolitik von 1945 bis 1990 für einige Zeit unterbrochen. Jetzt leben sie vor unseren Augen wieder auf.

Marx und Engels zu Religion und Kirche

Gleich drei Ereignisse der letzten Wochen und Monate werfen die Frage des Verhältnisses von Marxistinnen und Marxisten zu Religion und Kirche auf. Manche Jubiläumsfeiern zur 500. Jahrestag der deutschen Bauernkriege erweckten den Anschein, es wäre damals um einen Kampf der Kräfte um den Christen Martin Luther und denen um den Christen Thomas Münzer hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Auslegung der Bibel gegangen. Der 266. Wechsel des Papstes von Franziskus zu Leo hat selbst innerhalb der kommunistischen Partei dieses Landes zu einem kleinen Streit geführt, wie sie es mit Christen und Kirche halten solle und der 39. Evangelische Kirchentag in Hannover hat gezeigt, dass diese Institution in der Friedensfrage erkennbar nach rechts rückt und damit die Frage nach der Rolle der Christen in der Friedensbewegung neu belebt.

Karl Marx und Friedrich Engels wuchsen auf in einer Zeit der Nachwehen, in denen sich in heftigsten Auseinandersetzungen die Aufklärung von den Fesseln und Geißeln der katholischen Kirche und ihrer Abspaltungen befreit und die Vernunft an die Stelle des Glaubens gesetzt hatte. Zu ihrer Zeit war die Kirche, die vor Galileo und seiner Erkenntnis das Knie beugen musste, dass die Erde eine Kugel sei, die um die Sonne kreise und folglich nicht der Mittelpunkt der Welt, eine geschlagene, aber immer noch große geistige und materielle Macht.

Weiterlesen: „… die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik...“

Die Bedeutung des Kolonialsystems für Entstehung und Erhalt des Kapitalismus

Der erste Band des Hauptwerkes von Karl Marx, „Das Kapital“ beginnt mit dem Kapitel über „Ware und Geld“ und dem Hinweis, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrsche, erscheine als eine „ungeheure Warensammlung“[1].

In den folgenden Kapiteln wird der innere Mechanismus dieser kapitalistischen Produktionsweise analysiert. Im vorletzten Kapitel zerreißt Marx unter dem Titel „Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation“ den Irrglauben, der Kapitalismus sei durch einen Akt ökonomischer Vernunft, durch eine Art Gesellschaftsvertrag zwischen freien Menschen unterschiedlicher Stände in die Welt gekommen. Marx zeichnet die „Blutgesetzgebung“[2] nach, durch die gewaltsam Millionen Menschen von ihrem Privateigentum an Grund und Boden und eigenen Produktionsmitteln wie Werkzeugen und Vieh getrennt und in die völlige Abhängigkeit von lohnzahlenden Unternehmern hineingezwungen worden sind. Diese Abhängigkeit, die Blutspur des damaligen Schöpfungsaktes, zieht sich bis in unsere Gegenwart.

Weiterlesen: „… die Vernichtung des auf eigner Arbeit beruhenden Privateigentums...“

Zur inneren Logik der Kanzlerschaft des Friedrich Merz

Fünfzig Druckseiten widmet Karl Marx in seinem Hauptwerk „Das Kapital“ dem vorletzten Kapitel, das er er mit dem Titel „Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation“ versieht.[1] Dort verspottet er zunächst die „fade Kinderei“[2], die in dem Glauben besteht, der Kapitalismus wäre idyllisch und harmonisch auf die Welt gekommen wie die sanft im April aus dem Dreck heraus aufblühende Tulpe: „Die ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biß in den Apfel, und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verfloßnen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der andren faulenzende, ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen. … So kam es, dass die ersten Reichtum akkumulierten und die letztren schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigne Haut.“[3] Obwohl sich diese Mär – beispielsweise in der von Max Weber beeinflussten Lobpreisung des Protestantismus als dem von Gott gesegneten Anlasser der kapitalistischen Reichtumsmaschinerie – zum Teil bis heute hält, hat dieses vierundzwanzigste Kapitel des „Kapital“ großen Anteil daran, dass die meisten kapitalistischen Apologeten von heute für die Geschichtslosigkeit beten und darum bitten, doch die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen, schließlich sei die Gegenwart schwer genug. Aber die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist noch nicht einmal vergangen. Sie lebt in der Gegenwart weiter.

- „… den elenden Charakter dieser Aneignung aufheben...“

- „Statt einmal in drei oder sechs Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament ver- und zertreten soll...“

- „Der Militarismus beherrscht und verschlingt Europa.“

- „Raubbau der Tiere“

- „… das eine Mal als Tragödie…"

- „…dass … kleinere Wohnungen selten und teuer werden und oft gar nicht zu haben sind…"

- „… auf die große … Masse zu wirken…"

- „Auch das deutsche Volk hat seine revolutionäre Tradition."

- „… organisiert durch die Kommunalverfassung..."

- „Wie schändlich das Vorgehen ... auch immer sein mag..."

- „Die Zehnstundenbill war … der Sieg … der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse.“

- Von wegen „zweite Violine“

- „… mit natürlichen Blutflecken auf einer Backe…“

- „… wenigstens im Prozeß ihres Werdens…“

- „… behaftet mit den Muttermalen der alten Gesellschaft…“

- „… Zeuge eines eigentümlichen Wiedererwachens politischer Aktivität…“

- „… Versöhnung der Menschheit mit der Natur…“

- „… der Mann der Wissenschaft“

- "… daß die nächste Erhebung der Völker Europas…"

- "In diesem Kriege Aller gegen Alle … besteht das Wesen der heutigen bürgerlichen Gesellschaft."

- "... lächerlich ... und dabei so erfüllt von ihrer eigenen Wichtigkeit..."

- „Dass der heutige Staat der Wohnungsplage weder abhelfen kann noch will…“

- „Die ganze Scheiße soll zerfallen…“

- „Proletarier aller Länder …“

- „Kann Europa abrüsten?“

- „Sie setzt die Entwicklung geistiger und materieller Bedingungen voraus…“

- „… wäre nicht alles Privateigentum Diebstahl?“

- Gattungsvermögen, Kooperation und die kommenden Streiks

- „… in militärischer Hinsicht vielleicht nützlich…“

- „…materielle Kräfte mit geistigem Leben ausstatten und das menschliche Leben … verdummen“

- „… Steigerung der Lohnrate … Warenpreise zu beeinflussen“

- „… wichtiger als ein Dutzend Programme“

- „… wieder als Eins mit der Natur“

- „eigentliche Aufgabe … die Herstellung des Weltmarkts“

- Sanktionen – oder: „Eine Ware … ein sehr vertracktes Ding…“

- Wir sind nicht Eigentümer der Erde - sondern nur ihre Nutznießer

- Je ein Kapitalist schlägt viele tot.

Marx-Engels-Stiftung e.V. · Gathe 55 · 42107 Wuppertal · Tel: +49 202 456504 · marx-engels-stiftung@t-online.de

Marx-Engels-Stiftung e.V. · Gathe 55 · 42107 Wuppertal · Tel: +49 202 456504 · marx-engels-stiftung@t-online.de