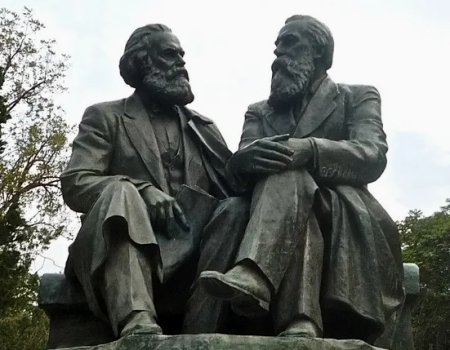

Marx Engels aktuell

Viele sagen, Marx und Engels – geboren zum Beginn des 19. Jahrhunderts – wären nicht mehr aktuell, weil die Zeiten eben heute ganz andere sein. Sie irren. Natürlich kannten beide noch keine Computer und hätten gestaunt über die Erfolge der Raumfahrt. Das, was sie schrieben, ist aber nicht nur wegen ihrer Methode, alles kritisch zu hinterfragen, von bleibendem Wert. Viele ihrer Äußerungen helfen uns heute Lebenden, die moderne Welt besser zu verstehen. Dem soll diese kleine Serie „Marx und Engels aktuell“ dienen. In ihr spiegelt eines unserer Mitglieder einmal im Monat aktuelle Ereignisse an Aussagen der beiden Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus.Anmerkungen zu Gesellschaftsformationen am Beginn und Ende ihrer Tage

Im Kapitel zu seiner „Beobachtung der Natur“ macht Georg Friedrich Wilhelm Hegel folgende Anmerkung zur Ähnlichkeit von Erscheinungsformen am Anfang und Ende von Prozessen: „Das Wesen ihrer Beziehung aber ist ein anderes, als sie so zu sein scheinen, … ; die Notwendigkeit ist an dem, was geschieht, verborgen und zeigt sich erst am Ende, aber so, daß dies Ende zeigt, das sie auch das Erste gewesen ist.“[1]

Wir kennen das alle: Am Anfang ist zwar nicht immer für jeden ersichtlich, ob aus einem Samen eine Tomate oder eine Gurke wächst. Und wir wissen alle von der Ähnlichkeit aller Erscheinungen in der Natur an ihrem Anfang und ihrem Ende. Der in der Höhe seiner Kraft stehende Mensch war klein und hilflos an seinem Beginn und er ist in der Regel eingeschrumpft und hilflos an seinem Ende. Kaum eine Feier für ein neugeborgenes Kind geht vorbei, ohne daß mindestens eine nahe oder entfernte Verwandte darauf hinweist, die Kleine trüge die Gesichtszüge ihrer jüngst verstorbenen Urgroßmutter kurz bevor sie starb. Wer christlichen Begräbnissen beiwohnt, hört die Formel „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub“, die die Identität zwischen Anfang und Ende eines Lebens in christlicher Mythologie widerspiegelt.

Dieses Phänomen gilt aber nicht nur für Erscheinungen der Natur und der ihr angehörenden einzelnen Menschen. Sie gilt auch für die Zusammenschlüsse, also gesellschaftliche Formationen von Menschen. Fast immer, bevor ein Staatsgebilde untergeht, beschwören seine Repräsentanten zur Abwendung des Untergangs die Werte und Helden seiner Entstehungszeit. Richtig daran ist: Entstehungszeiten bilden oft – „verborgen“, wie Hegel sagt - Muster ab, die sich an ihrem Ende erneut zeigen und helfen, ihre Entstehung und das Wesen der weiteren Entwicklung zu begreifen. Wichtiger als das Beschworene ist dabei häufig, auch das liegt in der Erkenntnis Hegels eingeschlossen, das Verborgene, Verheimlichte, Verleugnete.

Weiterlesen: „… mit natürlichen Blutflecken auf einer Backe…“

Marx und Nachfolgende zu den Voraussetzungen von Revolutionen

Generationen von Revolutionärinnen und Revolutionären haben seit den Tagen des „Kommunistischen Manifest“ weltweit dafür gewirkt, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse zu überwinden und eine sozialistische Gesellschaft zu errichten.

Die Perspektive, unter sie kämpften und kämpfen, hat Karl Marx im Vorwort seines Werkes „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ so formuliert: „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb derer sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. … Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann…“[1]

Auffallend an diesem vielzitierten Text ist, daß der Begriff der „Gesellschaft“ hier nicht näher erläutert wird. Was der Autor unter „Gesellschaft“ versteht, erhellt sich allerdings durch einen Verweis gleich zu Beginn dieses Vorworts: „Eine allgemeine Einleitung, die ich hingeworfen hatte, unterdrücke ich, weil mir bei näherem Nachdenken jede Vorwegnahme erst zu beweisender Resultate störend schien…“[2]. Dieser „hingeworfene“ Text ist aus seinem handschriftlichen Nachlass zum Glück erhalten und in ihm spricht Marx hinsichtlich der „Methode der politischen Ökonomie“ von einem „gegebenen Land“, das mit dieser Methode zu analysieren sei. Der Bezugsrahmen dieses Ende der 1850er Jahre entstandenen Textes ist also national, nicht global.

Drei Thesen zu sozialistischen Erfahrungen und Perspektiven

Die nachfolgenden Überlegungen resultieren aus drei Referaten, die der Vorsitzende der Marx-Engels-Stiftung zwischen dem 24. und 29. November 2023 vor rund 80 Menschen in Diskussionsrunden ganz unterschiedlicher Zusammensetzung gehalten hat: Einem Gruppenabend der DKP Berlin-Tempelhof/Schöneberg, einer Veranstaltung der Deutsch-Chinesischen Freundschaftsgesellschaft Ludwigsfelde und einer Vorlesung vor VWL- und BWL-Studierenden an der Uni Göttingen. In die vorliegende Verschriftlichung dieser Referate sind die anschließenden Debatten aller drei Veranstaltungen und seitdem erschienene Veröffentlichungen in solchen Medien wie der jungen welt oder der Wochenzeitung unsere zeit mit eingeflossen.

I.

Viele der gegenwärtigen Debatten nicht nur in linken Kreisen um die Entwicklungen in China erscheinen als Debatten um die Einschätzung der dortigen Gesellschaft als entweder (wieder) kapitalistisch oder auf dem Weg zum Sozialismus befindlich. Sie sind ihrem Wesen nach aber Debatten um die Frage der Zeithorizonte historischer Umwälzungen.

Grundlage des Herangehens der Marx-Engels-Stiftung an solche Debatten ist der von Karl Marx und Friedrich Engels begründete wissenschaftliche Sozialismus. Beide waren in ihrer Jugend politisch geprägt von der revolutionären Stimmung der 1848er Jahre und hatten (wie viele ihren Spuren folgenden Menschen mit ihnen) einen eher auf Jahre, schlimmstenfalls Jahrzehnte zielenden Zeithorizont für den Übergang des Kapitalismus zum Sozialismus als erster Stufe des Kommunismus. Die tatsächlichen geschichtlichen Verläufe haben sie nicht der Richtung nach, aber hinsichtlich der Zeithorizonte korrigiert.

Weiterlesen: „… behaftet mit den Muttermalen der alten Gesellschaft…“

Anregende Aktualität einer 1858er-Betrachtung zur Jahreswende

Am 23. Dezember 1858, also vor ziemlich genau 165 Jahren, erschien in der „New-York Daily Tribüne“ als Leitartikel eine längere Abhandlung von Friedrich Engels, die er schlicht mit „Europa im Jahre 1858“ überschrieben hatte.

Seine Leser an der US-amerikanischen Ostküste bereitete er darin auf eine Beschleunigung politischer Ereignisse auf dem seit einem Jahrzehnt politisch eher ruhigen alten Kontinent vor, die sich seit einigen Monaten abzeichne: „Die zweite Hälfte des Jahres 1858 ist Zeuge eines eigentümlichen Wiedererwachens politischer Aktivität in Europa gewesen. Vom 2. Dezember 1851 bis Mitte dieses Jahres war der europäische Kontinent in politischer Hinsicht wie mit einem Leichentuch bedeckt. Die Mächte, die dank ihrer Armeen siegreich aus dem großen revolutionären Kampf hervorgegangen waren, durften nach ihrem Belieben regieren, Gesetze erlassen oder umstoßen, befolgen oder verletzen, wie es ihnen gerade gefiel. Überall waren die Vertreterkörperschaften zu einem bloßen Schein herabgewürdigt worden; es gab kaum irgendwo eine Parlamentsopposition, die Presse war geknebelt und hätte es nicht dann und wann ein plötzlich aufflammendes Feuerzeichen gegeben, … im Verlaufe derer sich der alte revolutionäre Geist für eine kurze Zeit, um welchen Preis auch immer, in einer lauten und Aufsehen erregenden Selbstbehauptung offenbarte, dann hätte man denken können, der europäische Kontinent habe nach der Erfahrung von 1848 alle Ideen von einem politischen Leben aufgegeben…“[1]

Weiterlesen: „… Zeuge eines eigentümlichen Wiedererwachens politischer Aktivität…“

Im Schatten der Kriege stirbt der Traum vom „grünen Kapitalismus“

Im Juni 2022 hatten wir diese Rubrik „Marx Engels aktuell“ mit folgenden Worten begonnen:

„Der Krieg in der Ukraine beherrscht zurzeit alle politischen Debatten. Er schiebt sich damit auch wie eine alles überdeckende Schicht aus Wörtern über die scheinbar der Vergangenheit angehörenden Diskussionen um die drohende Klimakatastrophe. Diese Diskussionen werden aber über kurz über lang wieder an die Oberfläche kommen wie ein Korken, der sich eben nicht unter Wasser halten lässt, weil ihn seine Auftriebskräfte immer wieder nach oben treiben.“

Als ob die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ diese Ankündigung in ihrer Richtigkeit bestätigen wollte, veröffentlichte sie in ihrer regelmäßigen Rubrik „Forschung und Lehre“ am 4. Oktober gleich zwei große Artikel, in denen sie sich mit den Positionen von Karl Marx und Friedrich Engels zur Frage des Verhältnisses von Mensch und Natur herumschlägt – und ihnen unterliegt.

Die Bedeutung von Wissenschaft und Technik für den Fortschritt der Menschheit

Verständlich ist sie auf den ersten Blick schon angesichts der Perversitäten, die Wissenschaft und Technik unter dem kapitalistischen Regime und erst recht in seinem imperialistischen Zeitalter hervorbringen, diese im Westen zur Zeit wieder zunehmende Feindlichkeit der Wissenschaft und Technik gegenüber. Aber sie ist ein Irrweg.

Als am 17. März 1883 auf dem Friedhof Highgate in London Karl Marx zu Grabe getragen wurde, verglich ihn sein bester Freund Friedrich Engels in seiner Grabrede mit Charles Darwin – wie jener „das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte…“[1]. Im weiteren Verlauf der Würdigung seiner Entdeckungen pries er ihn als „der Mann der Wissenschaft“[2]. Diesen Titel beschränkt Engels ausdrücklich nicht auf die Geisteswissenschaften: „Die Wissenschaft war für ihn eine geschichtlich bewegende, eine revolutionäre Kraft. So reine Freude er haben konnte an einer neuen Entdeckung in irgendeiner theoretischen Wissenschaft, deren praktische Anwendung vielleicht noch gar nicht abzusehen – eine ganz andere Freude empfand er, wenn es sich um eine Entdeckung handelte, die sofort revolutionär eingriff in die Industrie, in die geschichtliche Entwicklung überhaupt. So hat er die Entwicklung der Entdeckungen auf dem Gebiet der Elektrizität… genau verfolgt.“

Die Bedeutung Chinas für den Rest der Welt

Die Niederlage der Revolution von 1848/49 bedeutet Karl Marx und Friedrich Engels auch persönlich einen tiefen Einschnitt. Wie so viele andere müssen sie, um Haft oder Tod zu entgehen, vor der siegenden deutschen Reaktion ins Ausland fliehen. Engels arbeitet für die väterliche Fabrik in Manchester, Marx studiert in London vor allem ökonomische Texte und versuchte, seine wachsende Familie ökonomisch durch das Abfassen von Zeitungsartikeln über Wasser zu halten. Er schreibt wie der Teufel. Allein vom März bis Dezember 1853 – also vor jetzt 170 Jahren – schickt der 35jährige so viele Texte an US-amerikanische und auch europäische Zeitungen, daß sie zusammen mit denen, die Engels vor allem zu militärischen Fragen verfasst, heute über 550 Druckseiten der „Marx Engels Werke, Band 9“ umfassen. „Rechnen“, wie wir heute wohl sagen würden, tut sich diese Herkulesarbeit nicht: Schon im Frühjahr 1853 befindet sich die Familie Marx in materieller Notlage, weil viele Zeitungen auf dem alten Kontinent sich scheuen, Artikel des ehemaligen Chefredakteurs der „Rheinischen Zeiung“ trotz aller Anerkennung, die sie erhalten, zu veröffentlichen und weil die „New-York Daily Tribune“, der Adressat der meisten von Marx‘ Artikeln, unregelmäßig zahlt. Zum Glück hat die Familie ihren Friedrich: Engels hilft ihnen mit Abzweigungen aus seinem Geschäftsführergehalt aus der schlimmsten Not heraus. Das ist auch deshalb ein großer Segen, weil so Marx trotz unregelmäßiger Zahlungseingänge diese Artikel weiterschreiben kann. Sie sind heute in den „MEW 9“ nachzulesen. Weil in diesem Band kein größerer Artikel der beiden steht, liegt er im Windschatten wissenschaftlicher und publizistischer Aufmerksamkeit selbst linker Kreise. Das ist vor allem aus zwei Gründen schade und sollte korrigiert werden.

Weiterlesen: "… daß die nächste Erhebung der Völker Europas…"

Marx und Engels zu den Voraussetzungen dauerhaften Friedens nach innen und außen

Von Karl Marx und Friedrich Engels ist kein zusammenhängendes, großes Werk über das Thema Krieg und Frieden überliefert, dass alle denkenden und fühlenden Menschen des blutigen 20. Jahrhundert und des immer blutiger werdenden 21. Jahrhunderts beschäftigt. Das hat seinen schlichten Grund darin, dass beide noch vor dem Zeitalter lebten und wirkten, welches die Marxistin Rosa Luxemburg in ihrer berühmten „Junius-Broschüre“ zur „Krise der Sozialdemokratie“ später das „Zeitalter der Weltkriege“ nennen sollte, in dem wir uns immer unverkennbarer befinden.

Sowohl Luxemburg als auch Wladimir Iljitsch Lenin standen auf den Schultern von Marx und Engels – auch in der Friedenfrage.

Marx und Engels haben die Geburt des deutschen Parlamentarismus ohne die heutige Aufgeblasenheit begleitet

Mit ziemlichem Getöse und Selbstbeweihräucherung hat die politische Spitze des deutschen Staates des Zusammentretens der deutschen Nationalversammlung in Frankfurt vor 175 Jahren gedacht. Die dort zelebrierte gegenseitige Schulterklopferei ist der Bevölkerung weitgehend am Hintern vorbeigegangen - die Vertrauen in den Berliner Politikbetrieb ist, wie das „Institut für Demoskopie“ in der FAZ am 19.Mai berichtete, „begrenzt. Nur zehn Prozent haben großes, 29 Prozent überhaupt kein Vertrauen.“

Das liegt an der Grundkonstruktion des bürgerlichen Parlamentarismus, der die Klassenherrschaft des Kapitals vor allem verhüllen soll, niemals aber gefährden darf. Die Mehrheit der Bevölkerung ahnt das mindestens und ist nicht davon abzubringen, dass die Wahrheit der prokamierten Demokratie im kapitalistischen Alltag liegt.

Weiterlesen: "... lächerlich... und dabei so erfüllt von ihrer eigenen Wichtigkeit..."

Bis in unsere Provinzpresse hinein reichte das Beben, das der Erfolg der „Kommunistischen Partei Österreich plus“ bei den Landtagswahlen im Bundesland Salzburg am 23. April 2023 auslöste. Mit 11,7 Prozent der Wählerstimmen zogen die Kommunistinnen und Kommunisten in den dortigen Landtag ein. Reichlich konsterniert stellte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) am 25. April fest: „Damit ist Salzburg bereits das zweite tiefrote Einsprengsel in Österreich, neben der Steiermark mit ihrer Hauptstadt Graz unter KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr.“ Das „Göttinger Tageblatt“ vermerkte am selben Tag irritiert: „Die Bilder am Sonntagabend aus dem Salzburger Musikclub Jazzit zeigen sehr viele lauthals jubelnde Menschen. Auffällig ist, wie jung die allermeisten von ihnen sind. Doch hier ist keine Clubparty, es feiern die Kommunisten ihren Wahlerfolg im österreichischen Bundesland Salzburg. Das ist die Sensation dieser Landtagswahl: Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) kommt wie aus dem Nichts auf 11,7 Prozent der Stimmen. 2018 waren es noch typische 0,4 Prozent. In der Stadt Salzburg mit ihren 160 000 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht die als KPÖ plus angetretene Gruppe gar knapp 22 Prozent und liegt dort auf Platz zwei, nur 2,5 Punkte hinter der konservativen ÖVP. Seit 1949 ist die KPÖ damit erstmals wieder im Salzburger Landtag vertreten, und das mit gleich vier Parlamentariern. Wie kann das sein?

Weiterlesen: „Dass der heutige Staat der Wohnungsplage weder abhelfen kann noch will…“

- „Die ganze Scheiße soll zerfallen…“

- „Proletarier aller Länder …“

- „Kann Europa abrüsten?“

- „Sie setzt die Entwicklung geistiger und materieller Bedingungen voraus…“

- „… wäre nicht alles Privateigentum Diebstahl?“

- Gattungsvermögen, Kooperation und die kommenden Streiks

- „… in militärischer Hinsicht vielleicht nützlich…“

- „…materielle Kräfte mit geistigem Leben ausstatten und das menschliche Leben … verdummen“

- „… Steigerung der Lohnrate … Warenpreise zu beeinflussen“

- „… wichtiger als ein Dutzend Programme“

- „… wieder als Eins mit der Natur“

- „eigentliche Aufgabe … die Herstellung des Weltmarkts“

- Sanktionen – oder: „Eine Ware … ein sehr vertracktes Ding…“

- Wir sind nicht Eigentümer der Erde - sondern nur ihre Nutznießer

- Je ein Kapitalist schlägt viele tot.

Marx-Engels-Stiftung e.V. · Gathe 55 · 42107 Wuppertal · Tel: +49 202 456504 · marx-engels-stiftung@t-online.de

Marx-Engels-Stiftung e.V. · Gathe 55 · 42107 Wuppertal · Tel: +49 202 456504 · marx-engels-stiftung@t-online.de