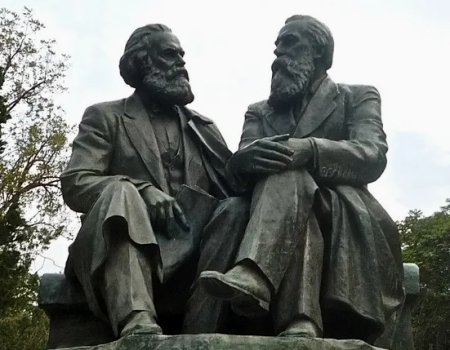

Marx Engels aktuell

Viele sagen, Marx und Engels – geboren zum Beginn des 19. Jahrhunderts – wären nicht mehr aktuell, weil die Zeiten eben heute ganz andere sein. Sie irren. Natürlich kannten beide noch keine Computer und hätten gestaunt über die Erfolge der Raumfahrt. Das, was sie schrieben, ist aber nicht nur wegen ihrer Methode, alles kritisch zu hinterfragen, von bleibendem Wert. Viele ihrer Äußerungen helfen uns heute Lebenden, die moderne Welt besser zu verstehen. Dem soll diese kleine Serie „Marx und Engels aktuell“ dienen. In ihr spiegelt eines unserer Mitglieder einmal im Monat aktuelle Ereignisse an Aussagen der beiden Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus.Studientage zur Klimakrise

Vom 22. bis 24. November führten die Sozialistischen Deutsche Arbeiterjugend (SDAJ) und die Marx-Engels-Stiftung (MES) in der Jugendherberge Hannover gemeinsam „Studientage zur Analyse und Bewältigung der Klimakrise“ durch.

Als der erste gemeinsam von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorab studierte „Basistext“ diente die Arbeit von Friedrich Engels zur „Dialektik der Natur“ und hier insbesondere der Abschnitt zum „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“[1] Am bekanntesten aus diesem Werk ist die Aussage: „Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht – sondern daß wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und daß unsre ganze Herrschaft über sie darin besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden zu können.“[2] Das ist der eine Ankerpunkt jedes an Marx und Engels orientierten Herangehens an die Debatten um die gegenwärtige Gefährdung unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Anmerkung zu geschichtlichen Wiederholungen, Farcen und Pervertierungen

Zu den bekanntesten Zitaten von Karl Marx gehören die einführenden Sätze seiner Arbeit „Der 18te Brumaire des Lous Bonaparte“[1]. Dieses Werk – in gewisser Weise eine Fortsetzung der „Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850“[2] – beinhaltet eine glänzende Analyse der Hauptetappen der 1848er Revolution in Frankreich und die Aufdeckung der Triebkräfte des konterrevolutionären Staatsstreichs von Louis Bonaparte. Es ist darüber hinaus unentbehrlich für jeden, der von der Oberfläche der politischen Verlautbarungen von Parteien eindringen will in das Wesen politischer Prozesse bürgerlicher Gesellschaften.

Seine Analyse beginnt Marx mit folgenden Sätzen: „Hegel bemerkt irgendwo, daß alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Caussidière für Danton, Louis Blanc für Robespierre, die Montagne von 1848-1851 für die Montagne von 1793-1795, der Neffe für den Onkel. Und dieselbe Karikatur in den Umständen, unter denen die zweite Auflage des achtzehnten Brumaire herausgegeben wird.“[3]

Zur Aktualität von Engels Streitschrift „Zur Wohnungsfrage“

Am 18. September teilte das Statistische Bundesamt mit, daß sich die Talfahrt bei den Baugenehmigungen weiter fortgesetzt habe. Im Juli seien nur noch 17.000 Baugenehmigungen für neue Wohnungen erteilt worden und damit 19.2. Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Das war der 27. Rückgang von Baugenehmigungen in Folge. Trockener Kommentar des Hauptgeschäftsführers der Deutschen Bauindustrie, Tim Oliver Müller: „Wir haben mittlerweile wieder das Genehmigungsniveau von Februar 2012 erreicht.“ Am stärksten schlagen bei den Rückgängen der Bautätigkeit die bei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zu Buche – also die für Mietwohnungen. Die im Wahlkampf vor allem von der SPD vollmundig angekündigte Bauoffensive zur Senkung der Mieten in Deutschland, die sich dann in der Zahl von 400.000 Wohnungen pro Jahr im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung niedergeschlagen hat, ist kläglich gescheitert.

Weiterlesen: „…dass … kleinere Wohnungen selten und teuer werden und oft gar nicht zu haben sind…"

Einige aktuelle Hinweise zur Entwicklung der Partei der Arbeiterklasse

Schon in der Geburtsurkunde der kommunistischen Partei, dem „Kommunistischen Manifest“ betonen Karl Marx und Friedrich Engels zu Beginn ihrer wissenschaftlichen und politischen Tätigkeit 1848 die Notwendigkeit der Herausbildung einer eigenständigen kommunistischen Partei, die den Anspruch hat, „theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus (zu haben).“[1]

Beide haben keine in sich geschlossene Parteitheorie zu Papier gebracht. Verstreut in ihrem Werk findet sich in den folgenden Jahrzehnten aber eine Fülle von nützlichen Hinweisen für Mitglieder von Parteien, die sich für ihr Wirken auf die Arbeiten dieser beiden berufen.

Friedrich Engels Würdigung der Bauernaufstände von vor 500 Jahren

In diesen Tagen und bis ins nächste Jahr hinein werden sich viele Artikel und Veranstaltungen insbesondere in Sachsen, Thüringen und dem süddeutschen Raum (darüber hinaus auch in Tirol und der Schweiz) mit dem deutschen Bauernkrieg befassen, der heute vor 500 Jahren begann und 1525 nach über 70.000 getöteten Bauern, Städtern und ein paar Adligen endete.

In seiner Artikelserie „Der deutsche Bauernkrieg“ hat Friedrich Engels diesem Aufstand der vom Adel und den reichen Stadtbürgern gepeinigten Bauern ein bleibendes Denkmal gesetzt. Er schrieb den Text im Sommer 1850, erschienen ist die Arbeit erstmals vom Mai bis Oktober 1850 in der „Neuen Rheinischen Zeitung“. Die Würdigung dieses historischen Ereignisses als erste frühbürgerliche Revolution in Deutschland wird seinen Anteil daran gehabt haben, daß der erste sozialistische Staat auf deutschem Boden, die Deutsche Demokratische Republik, sich selbst als „Arbeiter- und Bauernstaat“ bezeichnete, das Bündnis zwischen Arbeitern und Bauern als sein Fundament betrachtete und die Ähre als Symbol des Bauernstandes in seiner Staatsflagge trug.

Weiterlesen: „Auch das deutsche Volk hat seine revolutionäre Tradition."

Anmerkung zur zentralen Stellung der Kommunen im Marxismus

Rund 180 Millionen Menschen machten sich im Oktober 1917 in Russland auf den Weg, um die jahrzehntelangen Forderungen nach einer anderen, den Kapitalismus ablösenden Gesellschaftsordnung revolutionäre Praxis werden zu lassen. Inzwischen leben trotz des zeitweiligen Rückschlags, den diese Bewegung in Europa und dem russischen Teil Asiens erlitten hat, mehr als 1,5 Milliarden Menschen in Gesellschaften, deren erklärtes Ziel die Errichtung des Sozialismus ist und die sich in der Konkretisierung dieses Ziels auf den von Karl Marx und Friedrich Engels begründeten wissenschaftlichen Sozialismus berufen.

Diese sich seit dem Oktober 1917 entfaltende Bewegung stützt sich aber nicht nur auf das theoretische Werk von Marx und Engels. Sie stützt sich auch auf das praktische Werk der rund 1,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger von Paris, die mitten im Krieg gegen Preußen 1871 für 72 Tage die Pariser Kommune errichteten. Wer in den Jahrzehnten danach fragte, wie denn die von den an Marx orientierten Kräften angestrebte Gesellschaft praktisch aussehen sollte, dem schleuderte Friedrich Engels Sätze wie diese entgegen: „Der deutsche Philister ist neuerdings wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort: Diktatur des Proletariats. Nun gut, Ihr Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur aussieht? Seht Euch die Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats.“[1]

Weiterlesen: „… organisiert durch die Kommunalverfassung..."

Der Aufstand der indischen Sepoy und der Angriff der palästinensischen Hamas - ein Vergleich

Im Sommer 1857 kam es in dem von Großbritannien beherrschten Indien zu einem Aufstand, der durch seine Grausamkeiten weltweit Entsetzen und Abscheu auslöste, und der bis heute nachwirkt. Die damaligen Ereignisse sollen hier zunächst in aller Kürze dargestellt werden. Grundlage hierfür ist der Artikel „Indischer Aufstand: Das britische Trauma vom Massaker von Kanpur“ von Berthold Seewald. [1]

Ausgelöst durch das Gerücht, die Patronen ihrer neuen Enfield-Gewehre würden Fett von Kühen und Schweinen enthalten, hatten sich zunächst in Meerut Hindu- und Muslim-Sepoys der East India Company gegen ihre britischen Offiziere und Unteroffiziere erhoben. Hintergrund war, dass man die Hüllen der Patronen vor dem Laden mit den Zähnen aufbeißen musste, so dass die Soldaten Gefahr liefen, Spuren des Fetts ungewollt zu sich zu nehmen. Das war – was die Kühe betraf – für Hindus aus religiösen Gründen unerträglich, und für die Moslems stellte das Schweinefett ein unüberwindliches Hindernis dar. Diese Zumutungen waren aber nur Anlass für den Aufstand. Ursachen war die andauernde Unterdrückung, Demütigung und Missachtung der einheimischen Bevölkerung durch die englischen Kolonialherren.

Als Sepoys wurden die von der englischen Kolonialmacht unterhaltenen indischen Truppen bezeichnet. Die „Große Meuterei“, wie die Erhebung auch genannt wird, hatte Anfang Juni 1857 die Garnison in Kanpur (im heutigen indischen Bundesstaat Uttar Pradesh) unter dem Befehl des englischen Kommandanten Wheeler erfasst. Im Juni spitzte sich die Situation zu. Unter Führung des Großmogulen Nana Sahib schlossen sich die indischen Truppen dort dem Aufstand an.

Weiterlesen: „Wie schändlich das Vorgehen... auch immer sein mag..."

Der Kampf um den Normalarbeitstag und um die 35-Stunden-Woche heute

Am 28. September 1864 hatten die Führungen der Londoner Gewerkschaften in der St Martin’s Hall der Stadt eine große Internationale Versammlung organisiert, auf der die Gründung der „Internationalen Arbeiterassoziation“, später bekannt als die „I. Internationale“, beschlossen wurde. Die zentrale Erklärung dieser Zusammenkunft – im damaligen Sprachgebrauch die „Inauguraladresse“[1] entstand unter Federführung von Karl Marx, der an dieser Zusammenkunft teilnahm. Sie wurde erstmals im Dezember 1864 im „Social-Demokrat“ veröffentlicht.

Diese Geburtsurkunde der I. Internationale befasst sich mit dem „Elend der arbeitenden Massen … während der Periode 1848-1864“[2], wendet sich aber nach dessen Geißelung der „Lichtseite“[3] dieser Periode zu. Zwei „große Ereignisse“ werden erwähnt und gleich die erste befasst sich mit der Frage der Arbeitszeit: „Nach einem dreißigjährigen Kampf, der mit bewundernswürdiger Ausdauer geführt ward, gelang es der englischen Arbeiterklasse durch Benutzung eines augenblicklichen Zwiespalts zwischen Landlords und Geldlords, die Zehnstundenbill durchzusetzen. Die großen physischen, moralischen und geistigen Vorteile, die den Fabrikarbeitern aus dieser Maßregel erwuchsen und die man in den Berichten der Fabrikinspektoren halbjährlich verzeichnet findet, sind jetzt von allen Seiten anerkannt. Die meisten kontinentalen Regierungen nehmen das englische Fabrikgesetz in mehr oder minder veränderter Form an, und in England selbst wird seine Wirkungssphäre jährlich vom Parlament ausgedehnt. Aber von der praktischen Wichtigkeit abgesehen, hatte der Erfolg dieser Arbeitermaßregel eine andre große Bedeutung. Die Mittelklasse[4] hatte durch die notorischsten Organe ihrer Wissenschaft … vorhergesagt … daß jede gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit die Totenglocke der englischen Industrie läuten müsse, einer Industrie, die vampirmäßig Menschenblut saugen müsse, vor allem Kinderblut. … Der Kampf über die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit wütete umso heftiger, je mehr er, abgesehen von aufgeschreckter Habsucht, in der Tat die große Streitfrage traf, die Streitfrage zwischen der blinden Herrschaft der Gesetze von Nachfrage und Zufuhr, welche die politische Ökonomie der Mittelklasse bildet, und der Kontrolle sozialer Produktion durch soziale Ein- und Vorsicht, welche die politische Ökonomie der Arbeiterklasse bildet. Die Zehnstundenbill war daher nicht bloß eine große praktische Errungenschaft, sie war der Sieg eines Prinzips. Zum erstenmal erlag die politische Ökonomie der Mittelklasse in hellem Tageslicht vor der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse.“[5]

Weiterlesen: „Die Zehnstundenbill war … der Sieg … der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse.“

Anmerkungen zur Aktualität von Friedrich Engels

Am 26. März ist auf einer öffentlichen, von mehr als 50 Menschen besuchten Veranstaltung in Wuppertal ein weiteres Buch über Friedrich Engels vorgestellt worden. Es ist auch aus Mitteln der Marx-Engels-Stiftung finanziert – Dank an dieser Stelle allen Spendern der Stiftung, die so zum Entstehen dieses Buches beigetragen haben!

Der Verdienst dieser Arbeit des Literatur- und Geschichtswissenschaftlers Dirk Krüger besteht vor allem darin, einen Schwerpunkt auf die ersten Lebensjahrzehnte von Friedrich Engels und auf seine Prägung in Wuppertal gelegt zu haben. Das ist aus mindestens drei Gründen wichtig.

Zum einen gab es trotz der Fülle der Werke des weltweit wohl bekanntesten Wuppertalers bislang kein Buch, in der Engels vor allem in seinem Werden zum späteren führenden Kommunisten der Gründungsperiode dieser Bewegung beschrieben wird. Er wird häufig nur als Copilot von Karl Marx gesehen und er hat dazu auch selbst durch seine Bemerkung beigetragen, er hätte im Konzert der jungen kommunistischen Bewegung immer nur die „zweite Violine“[1] gespielt. Diese Einordnung tut ihm selbst unrecht, weil er – Marx einmal für zehn Sekunden weggedacht – der überragende Kopf des wissenschaftlichen Sozialismus war. Vor allem aber verstellt diese leise Geringschätzung von Engels uns heute möglicherweise den Blick auf seine eigenständigen Werke, von denen im besagten Buch vor allem sein erstes – die Betrachtung über die Lage der arbeitenden Klasse in England“ – ausführlich gewürdigt wird. Dieses Buch markiert die Hinwendung sowohl von Engels als auch von Marx zum Feld der Ökonomie. Friedrich Engels war aber auch in den Jahrzehnten nach seinem ersten Zusammentreffen mit Marx der Schöpfer von Werken, die heute noch unentbehrlich sind für das Verständnis der Welt – wie seine „Dialektik der Natur“.

Anmerkungen zu Gesellschaftsformationen am Beginn und Ende ihrer Tage

Im Kapitel zu seiner „Beobachtung der Natur“ macht Georg Friedrich Wilhelm Hegel folgende Anmerkung zur Ähnlichkeit von Erscheinungsformen am Anfang und Ende von Prozessen: „Das Wesen ihrer Beziehung aber ist ein anderes, als sie so zu sein scheinen, … ; die Notwendigkeit ist an dem, was geschieht, verborgen und zeigt sich erst am Ende, aber so, daß dies Ende zeigt, das sie auch das Erste gewesen ist.“[1]

Wir kennen das alle: Am Anfang ist zwar nicht immer für jeden ersichtlich, ob aus einem Samen eine Tomate oder eine Gurke wächst. Und wir wissen alle von der Ähnlichkeit aller Erscheinungen in der Natur an ihrem Anfang und ihrem Ende. Der in der Höhe seiner Kraft stehende Mensch war klein und hilflos an seinem Beginn und er ist in der Regel eingeschrumpft und hilflos an seinem Ende. Kaum eine Feier für ein neugeborgenes Kind geht vorbei, ohne daß mindestens eine nahe oder entfernte Verwandte darauf hinweist, die Kleine trüge die Gesichtszüge ihrer jüngst verstorbenen Urgroßmutter kurz bevor sie starb. Wer christlichen Begräbnissen beiwohnt, hört die Formel „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub“, die die Identität zwischen Anfang und Ende eines Lebens in christlicher Mythologie widerspiegelt.

Dieses Phänomen gilt aber nicht nur für Erscheinungen der Natur und der ihr angehörenden einzelnen Menschen. Sie gilt auch für die Zusammenschlüsse, also gesellschaftliche Formationen von Menschen. Fast immer, bevor ein Staatsgebilde untergeht, beschwören seine Repräsentanten zur Abwendung des Untergangs die Werte und Helden seiner Entstehungszeit. Richtig daran ist: Entstehungszeiten bilden oft – „verborgen“, wie Hegel sagt - Muster ab, die sich an ihrem Ende erneut zeigen und helfen, ihre Entstehung und das Wesen der weiteren Entwicklung zu begreifen. Wichtiger als das Beschworene ist dabei häufig, auch das liegt in der Erkenntnis Hegels eingeschlossen, das Verborgene, Verheimlichte, Verleugnete.

Weiterlesen: „… mit natürlichen Blutflecken auf einer Backe…“

- „… wenigstens im Prozeß ihres Werdens…“

- „… behaftet mit den Muttermalen der alten Gesellschaft…“

- „… Zeuge eines eigentümlichen Wiedererwachens politischer Aktivität…“

- „… Versöhnung der Menschheit mit der Natur…“

- „… der Mann der Wissenschaft“

- "… daß die nächste Erhebung der Völker Europas…"

- "In diesem Kriege Aller gegen Alle … besteht das Wesen der heutigen bürgerlichen Gesellschaft."

- "... lächerlich ... und dabei so erfüllt von ihrer eigenen Wichtigkeit..."

- „Dass der heutige Staat der Wohnungsplage weder abhelfen kann noch will…“

- „Die ganze Scheiße soll zerfallen…“

- „Proletarier aller Länder …“

- „Kann Europa abrüsten?“

- „Sie setzt die Entwicklung geistiger und materieller Bedingungen voraus…“

- „… wäre nicht alles Privateigentum Diebstahl?“

- Gattungsvermögen, Kooperation und die kommenden Streiks

- „… in militärischer Hinsicht vielleicht nützlich…“

- „…materielle Kräfte mit geistigem Leben ausstatten und das menschliche Leben … verdummen“

- „… Steigerung der Lohnrate … Warenpreise zu beeinflussen“

- „… wichtiger als ein Dutzend Programme“

- „… wieder als Eins mit der Natur“

- „eigentliche Aufgabe … die Herstellung des Weltmarkts“

- Sanktionen – oder: „Eine Ware … ein sehr vertracktes Ding…“

- Wir sind nicht Eigentümer der Erde - sondern nur ihre Nutznießer

- Je ein Kapitalist schlägt viele tot.

Marx-Engels-Stiftung e.V. · Gathe 55 · 42107 Wuppertal · Tel: +49 202 456504 · marx-engels-stiftung@t-online.de

Marx-Engels-Stiftung e.V. · Gathe 55 · 42107 Wuppertal · Tel: +49 202 456504 · marx-engels-stiftung@t-online.de